Heute verschrien, karikiert und abgewertet: der DDR-Plattenbau. Schon das Wort "Platte" ruft bei vielen sofort Bilder hervor: grau, trist, heruntergekommen, vermüllt. Doch dieses Bild stammt nicht aus der DDR — es stammt aus den letzten drei Jahrzehnten der bewussten Diskreditierung. Und genau deshalb werden wir es hier nicht mehr benutzen. Denn: Die "Platte" unserer Kindheit war etwas völlig anderes. Wir nannten sie Neubauwohnung, und zwar zu Recht. Dort hatten wir Freunde, Familie, Gemeinschaft, Leben. Wir spielten auf großen (von unseren Muttis gut einsehbaren) Spielplätzen zwischen den Wohnblöcken, wir kannten jede Wohnungstür im Haus, wir hatten unsere erste Liebe und unsere erste eigene Welt. Die spätere Ghettoisierung vieler Neubaugebiete in den 1990ern und 2000ern ist keine Fortsetzung, sondern eine Zerstörung dessen, was einmal funktionierte. Sie ist Ergebnis von Privatisierung, Sozialabbau und dem Zerbrechen ostdeutscher Nachbarschaftsstrukturen.

Nichts davon war Realität in der DDR.

Damals waren diese Viertel lebendig, gepflegt, gemeinschaftlich und sicher. Sie waren Orte, an denen Menschen Verantwortung füreinander übernahmen, wo Gleichheit kein Schlagwort, sondern gelebter Alltag war.

Unsere Wohngebiete waren kein "sozialen Problemviertel". Sie waren ein Versprechen – und für Millionen Menschen wurde es gehalten.

Abbildung: Unsere Kindheit. Unbeschwert, sicher und abenteuerlich. Inmitten unserer Neubaublöcke.

Abbildung: Unsere Kindheit. Unbeschwert, sicher und abenteuerlich. Inmitten unserer Neubaublöcke.

🟧 Ausgangspunkt: Wohnungsnot in beiden deutschen Staaten

Nach dem Krieg herrschte Wohnungsnot, im Osten wie im Westen. Doch die Entscheidungen, wie darauf reagiert wurde, waren grundverschieden. In der DDR wurde Wohnen gesetzlich zu einem sozialen Grundrecht erklärt. In der BRD blieb Wohnen ein Marktprodukt, war und ist abhängig vom Einkommen. Noch in den 1970er Jahren wohnten Millionen westdeutsche Familien in Altbauwohnungen ohne Bad, mit Toilette auf der halben Treppe und Kohleofen im Flur. In Köln, Essen, München oder Hamburg war das ganz normal. Das vergessen nicht nur viele Westdeutsche heute, wenn sie sich in der Diffamierung der (vermeintlich) rückständigen "DDR-Platte" üben: Sie wissen es oft gar nicht. Dabei müssten sie nur einmal ihre Eltern oder Großeltern fragen.

Abbildung: Neu gebaute Wohnblöcke in den 1970ern bedeuteten für Familien vor allem eines: Endlich fließend Warmwasser, Bad & Toilette, Heizung und oft auch Fahrstuhl!

🟥 Das große (ambitionierte) Wohnungsversprechen der DDR

Die zentrale wohnungspolitische Entscheidung des VIII. Parteitags 1971 (später 1973 als Regierungsprogramm verbindlich beschlossen) lautete wörtlich:

"Bis 1990 soll jede Familie eine moderne Wohnung erhalten."

Das war kein Slogan und keine Vision, sondern ein konkretes, staatliches Versprechen – und es wurde tatsächlich eingelöst.

Von Beginn der 1970er Jahre bis 1989 wurden in der DDR über zwei Millionen Neubauwohnungen errichtet. Nicht symbolisch, nicht punktuell, sondern in einem historisch einzigartigen Tempo. Gegen Ende der 1980er Jahre lebte fast die Hälfte der gesamten DDR-Bevölkerung in einer modernen Neubauwohnung – mit Bad, Fernheizung, fließend warmem Wasser, Küche und Balkon als Standard.

Damit hatte die DDR etwas geschafft, was kein anderer deutscher Staat vor oder nach ihr je erreicht hat: Sie hatte die Wohnungsfrage gelöst.

Fakt: Kein Staat in der deutschen Geschichte hat pro Kopf jemals mehr Wohnraum für seine Bevölkerung geschaffen. Nicht vorher – und bis heute nicht danach.

Abbildung: Das Umfeld unserer Neubaublöcke war voller Leben und (auch aufgrund der Preise in den Gastronomien) für alle da. Hier: HO-Gaststätte 'Biesdorfer Kreuz', Berlin 1984

🟩 Ausstattung: Was im Osten selbstverständlich war

(und im Westen nicht!)

Wenn wir heute von "Ausstattung" sprechen, wirkt vieles selbstverständlich: Warmwasser, Heizung, eigenes Bad, Balkon. Doch diese Selbstverständlichkeit existiert erst seit wenigen Jahrzehnten – und in Ost und West nicht gleichzeitig.

🔹 Warmwasser und Bad – Standard, nicht Luxus

In den Neubaugebieten der DDR war jedes Badezimmer mit fließend warmem Wasser ausgestattet. Das war ab Mitte der 1970er Jahre Grundausstattung, nicht Ausnahme.

Zum Vergleich: Noch 1970 verfügten in der BRD fast 50% Prozent der Mietwohnungen über kein eigenes Bad. In Großstädten wie Hamburg, München, Stuttgart lag dieser Anteil ähnlich hoch. Was in Westdeutschland über Jahrzehnte das "Etagenbad" war – ein Bad für mehrere Mietparteien auf dem Flur –, war in der DDR meist längst überholt.

Abbildung: Badefreuden an der Sprühplansche, Berlin Marzahn, Mitte der 1980er

🔹 Heizung – keine Kohleberge im Flur

Die DDR setzte systematisch auf Zentralheizung und Fernwärme, angeschlossen an Kraftwerke oder Heizkombinate. Das bedeutete: kein Kohleschleppen, kein Ruß im Kinderzimmer, keine eisigen Schlafzimmer im Winter.

Ebenfalls Fakt: In der BRD dagegen lebte noch 1984 rund ein Drittel der Haushalte mit Kohle- oder Gasöfen, viele davon in Altbaugebieten, in denen Modernisierung dem Markt und dem Vermieter überlassen wurde.

🔹 Balkon – Luft und Licht für alle

Der Balkon oder die Loggia war im DDR-Neubau kein Statusmerkmal, sondern ein Teil des Wohnens. In den Neubaublöcken war er integraler Bestandteil des Grundrisses. Das war städtebaulich bewusst gesetzt: Licht, Luft, Freiraum galten als Grundelemente menschlichen Lebens – nicht als aufpreispflichtige Zusatzausstattung.

Abbildung: In den Neubaugebieten fand sich eine komplette Infrastruktur. Schulen, Kindergärten, Kinderkrippen, Kinderkombinationen, Konsum oder Kaufhalle waren nur wenige Meter von Zuhause entfernt (hier: Cottbus in den 1980ern)

🔹 Kindergarten, Schule, Arzt, Kaufhalle – in Gehweite

Die Wohnkomplexe der DDR wurden nicht um Häuser herum geplant, sondern um den Alltag der Menschen. Es sollte möglich sein, dass:

- ein Kind zu Fuß in den Kindergarten gelangt

- der Einkauf in 10 Minuten erledigt ist

- sich eine Poliklinik in guter Erreichbarkeit befindet

- die Schule in Sichtweite steht

Das war Stadtplanung als fürsorgliche Logik. Im Westen dagegen entstanden Wohnviertel oft für Autos, nicht für Menschen. Die Wege zwischen Wohnen, Arbeit, Einkaufen, Bildung wurden lang, zersplittert, abhängig von Mobilität statt Nähe.

🔹 Und das Entscheidende:

In der DDR war die Wohnung kein Spekulationsobjekt. Sie wurde nicht gebaut, um Profit zu erzeugen, sondern um Menschen ein Zuhause zu geben. In der DDR war die Wohnung nicht Ware. Sie war (ähnlich wie Arbeit) ein gesetzliches Recht. Das klingt heute fast utopisch. Aber es war schlicht die gelebte gesellschaftliche Realität. Abbildung: Endlich Einzug in die eigenen 4 Wände, Anfang der 1980er

Abbildung: Endlich Einzug in die eigenen 4 Wände, Anfang der 1980er

🟨 Wie Familien zu ihrer Wohnung kamen

Man brauchte keine Kredite, keine Sicherheiten, keine Angst vor Verschuldung. Wohnungen wurden nach rein sozialen Kriterien vergeben: junge Familien, Arbeiterhaushalte, viele Kinder, Nähe zum Arbeitsplatz. Und: Wir erzählen das nicht theoretisch – wir haben es erlebt. Als unsere Eltern Familien gründeten, als wir "unterwegs" waren, bekamen sie eine Wohnung. Nicht, weil sie Glück hatten. Sondern, weil der Staat wollte, dass junge Familien sicher leben können.

Und damit nicht genug: Es gab zusätzlich zum Einzug den zinslosen Ehekredit. Eingeführt 1972, Höhe: 5.000 Mark. Rückzahlung: 50 Mark im Monat. Doch für jedes Kind wurden 1.000 Mark erlassen.

Bei drei Kindern war der "zinslose Ehekredit" vollständig getilgt. Das nannte man humorvoll umgangssprachlich "abkindern". Und ja — das bedeutete, der Staat schenkte jungen Familien ein komplettes Jahresgehalt.

Der Staat erleichterte Familien den Start nicht nur symbolisch – er erleichterte real.

Abbildung: Parkanlage und unser Abenteuerland in Berlin Marzahn, Mitte der 1980er. Auch sicher nach Einbruch der Dunkelheit...

🟥 Miete: Sicherheit statt Existenzangst

In der DDR lagen die Mieten über Jahrzehnte bei etwa 3 bis 5 Prozent des Haushaltseinkommens. Sie waren staatlich gedeckelt und stabil. Eine Miete war kein Risiko, kein finanzielles Damoklesschwert, keine Sorge. In der BRD dagegen zahlte ein Haushalt schon 1989 im Durchschnitt ein Viertel seines Einkommens für Miete, ärmere Familien deutlich mehr. Heute liegen die Mietbelastungen vieler Haushalte in Deutschland bei 40 bis 55 Prozent.

Das bedeutet in konkreten Zahlen: eine Neubauwohnung mit 3 Zimmern, neuer Einbauküche, Zentralheizung, Bad mit Badewanne, Balkon und Garage kostete um die 80 Mark Miete pro Monat. Unverändert bis zum Ende der DDR.

Abbildung: Behütete Kindheit in Neubrandenburg-Ost, Anfang der 1980er

🟫 Leben im Neubaublock: Gemeinschaft, nicht Isolation

Die Wohngebiete bestanden nicht aus anonymen Betonblocks. Sie bildeten zusammen ein Sozialraum. Kinder spielten gemeinsam auf Spielplätzen, die sich grundsätzlich (für Eltern gut einsehbar) zwischen den Wohnblöcken befanden. Nachbarn passten aufeinander auf, man pflegte gemeinsam Grünflächen, säuberte Treppenhäuser, pflanzte Blumenbeete. Der Hausflur war keine Zwischenzone, sondern ein Ort des Lebens. Und eine zentrale Figur dieser Alltagskultur war der ABV – der Abschnittsbevollmächtigte. Kein "Kontrolleur", sondern Ansprechpartner, Vermittler, Helfer, Sozialarbeiter im besten Sinne.

Der Abschnittsbevollmächtigte war eine kluge DDR-Idee: Ein Polizist, der nicht einschüchtern sollte, sondern kannte, half & da war. Zuständig für ein festes Gebiet, oft sogar selbst Nachbar – und damit Teil der Straße. Kein Abstraktum "Staat", sondern Respektsperson mit Gesicht & Namen. Während im Westen sowas nie existierte, geben Behörden heute Millionen für "Bürgernähe"-Konzepte aus, ohne, dass sich Bürger noch sicher fühlen. Wir hatten das schon: den ABV! Jeder wusste: Der ABV kommt regelmäßig vorbei, hat Sprechstunden, hört zu. Mal ging’s um Omas Hildegards Ärger mit den feiernden Jugendlichen, mal um Herrn Müllers gestohlenes Autoradio oder um vernachlässigte Kinder. Entscheidend war immer: Charakter & Menschlichkeit.

Ein progressives, dezentrales System – getragen von Leutnants und Oberleutnants, die ihre Arbeit eigenverantwortlich machten.

Abbildung: Der ABV ("Abschnittsbevollmächtigte"), Respektsperson in seinem Viertel

Ein Großteil unserer Lieblingsfilme und Serien aus der Kindheit spielte nirgendwo anders als im Neubaublock. Dort, wo sich das echte Leben abspielte. Beispiele gefällig?

- "Spuk im Hochhaus",

- "Einzug ins Paradies",

- "Polizeiruf 110,

- "Blaulicht",

- "Familie Neumann",

- "Bürgermeister Anna"

- "Ein offenes Fenster"

- "Alfons Zitterbacke"

Auch in legendären Serien wie "Spuk von draußen" oder "Aber Vati!" war der DDR-Neubaublock Hintergrund und Hauptdarsteller zugleich – ein Ort, an dem Geschichten aus dem Alltag erzählt wurden, nicht aus fernen Kulissen. Diese Filme und Serien sind heute wertvolle historische Zeitdokumente. Wer wirklich und unverfälscht sehen, hören und fühlen möchte, wie wir lebten, kann sich jederzeit mit diesen Bildern weiterbilden. Kein westlicher Dokumentarfilm, keine nostalgische Retrospektive vermittelt den Alltag so authentisch wie diese Produktionen, die damals einfach nur das Leben abbildeten.

Die Neubaublöcke erzeugte Nähe. Heute erzeugen Wohnungsblocks Distanz. Wir wohnen in der DDR nicht nebeneinander. Wir wohnten miteinander.

Abbildung: Kaffee am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt, Mitte der 1980er

🟥 Was nach 1990 geschah

Mit der Wiedervereinigung wurde der Wohnraum der DDR nicht übernommen, sondern verwertet. Die Logik lautete: Wohnen soll nicht mehr Recht sein, sondern Rendite. Das war die größte Vermögensumverteilung von unten nach oben in der deutschen Geschichte.

1. Die Privatisierung der Wohnungen

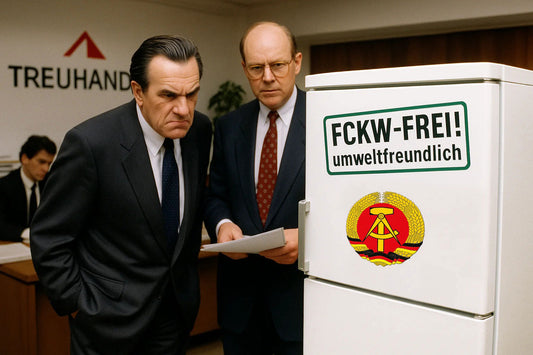

Die DDR hatte am Ende über zwei Millionen moderne Neubauwohnungen im öffentlichen Besitz. Nach 1990 übernahm die berüchtigte Treuhandanstalt diese Bestände – nicht, um sie zu erhalten, sondern um sie zu "vermarkten". Statt langfristig sozial zu vermieten, wurden Wohnungen:

- kommunalen Wohnungsunternehmen entzogen

- entrechtet

- stückweise verkauft

- oder im Paket verramscht.

Oft kosteten ganze Wohnblöcke mit über 50 Wohnungen weniger als ein mittleres Einfamilienhaus in Westdeutschland.

Abbildung: Die Umgebung der Neubaublöcke, die kleinen Parzellen davor, drumherum und in naher Entfernung waren unfassbar bunt. Auch weil die Bewohner das oft als "ihr" Beet auffassten. Sicher auch, weil dann irgendwann ein quasi Wettstreit entstand. Tatsächlich wurden Häuser, bzw. Mehrparteien-Eingänge in den (sogenannten) "Neubauten", auch ausgezeichnet - z.B. wenn deren Bewohner ihre Umgebung wirklich gut gepflegt, sauber und schön gestaltet hatten. Man packte zusammen an: Ob beim Spielplatz für die zahlreichen Kinder aller Familien, beim Bäume pflanzen - oder beim Anlegen von Blumenbeeten. Schmierereien, Graffiti, Müll, Verdreckung und Verwahrlosung gab es nicht. Fakt. Weil einfach jeder mit darauf achtete. Und ja: auch, weil der "bürgernahe Polizist" - aka der ABV - oft nur einen Eingang weiterwohnte. Dazu packten oft alle im Neubaugebiet mit an: Pflanzten Sträucher, Bäume, mähten usw. - die mit großen, bunten Blumenbeeten umgebenen (damals modernen!) Neubauten waren Teil unserer Kindheit.

2. Die "Verschenkungen" – Realität, keine Metapher

Einige stellvertretende Beispiele:

🔥 Beispiel 1 — Jena (1991–1993)

Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft WBG Jena verkaufte in den frühen 1990er-Jahren tausende Wohnungen in Paketen an westdeutsche Immobilienfirmen wie Thyssen-Bornemisza Immobilien und BauBeCon. Preis pro Wohnung: zwischen 2.000 und 4.500 DM. Sanierungspflichten wurden den Käufern erlassen oder später aus öffentlichen Steuergeldern bezahlt. Das bedeutet: Die Käufer erhielten ganze Wohnblöcke fast geschenkt — und zusätzlich auch noch staatliche Zuschüsse für deren Instandhaltung.

🔥 Beispiel 2 — Leipzig (1992–1995)

Das westdeutsche Landeswohnungsunternehmen LEG NRW kaufte in mehreren Tranchen über 25.000 Wohnungen in Leipzig. Durchschnittspreis pro Wohnung: etwa 5.000 DM. Zur gleichen Zeit kostete eine einzige vergleichbar modernisierte Wohnung in Köln rund 100.000 DM. Das war kein fairer Kauf — das war die Übertragung von öffentlichem Vermögen in private Hand.

🔥 Beispiel 3 — Halle (1993)

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft HWG Halle verkaufte große Bestände an BauBeCon, eine der zentralen und dubiosen "Aufkaufgesellschaften" ehemaliger DDR-Wohnungen.

Kaufpreis in vielen Fällen: 1 DM pro Wohnung.

Die Käufer gaben vage Modernisierungszusagen, die in vielen Fällen nie umgesetzt wurden. Ergebnis: Wohnungen wurden faktisch verschenkt — und spätere Sanierungen mussten erneut mit Steuergeld finanziert werden.

🔥 Beispiel 4 — Gera (1992–1996)

In Gera wurden über 15.000 kommunale Wohnungen nach sogenannten "Verhandlungsverkäufen" an westdeutsche Fonds wie WCM übertragen. Preis pro Wohnung: in mehreren Fällen unter 1.000 DM. Nach dem Eigentümerwechsel kam es zu Mieterhöhungen von über 40 Prozent. Die soziale Sicherheit des Wohnens wurde durch Profitlogik ersetzt.

🔥 Beispiel 5 — Rostock (1993–1997)

Große Teile der Wohngebiete Evershagen und Lütten Klein wurden in Paketdeals an deutsche Wohnungsgesellschaften verkauft, die später über BauBeCon → Deutsche Annington → Vonovia zum größten Immobilienkonzern Deutschlands wurden. Folge: Die Stadt verlor dauerhaft jede Möglichkeit, Mietpreise sozial zu steuern. Ergebnis: Gemeinschaftsstrukturen brachen weg, Verdrängung setzte ein, Wohnraum wurde strategisch leer gehalten, um Mieten später erhöhen zu können.

🔥 Beispiel 6 — Berlin (2004)

Die Stadt Berlin verkaufte die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GSW mit rund 65.000 Wohnungen für 405 Millionen Euro an die Finanzinvestoren Cerberus und Goldman Sachs. Umgerechnet kostetet damit eine Wohnung durchschnittlich etwa 6.000 Euro.

Allein die Mieteinnahmen, die diese Wohnungen in einem einzigen Jahr erzielten, waren höher als der gesamte Verkaufspreis.

Später wurde die GSW an die Börse gebracht und ging in Deutsche Wohnen / Vonovia über.

🔥 Beispiel 7 — Dresden (2006)

Die Stadt Dresden verkaufte ihre städtische Wohnungsbaugesellschaft WOBA mit rund 47.000 Wohnungen an den US-Finanzfonds Fortress. Die politische Begründung lautete: "Schuldenfreiheit der Stadt". Die reale Folge war jedoch, dass Dresden dauerhaft jede Kontrolle über Mieten und Wohnraum verlor, während die Renditeinteressen privater Investoren zur Leitlinie der städtischen Wohnentwicklung wurden.

Abbildung: Immer gut behütet! Kindergartengruppe in Karl-Marx-Stadt, Mitte der 1980er

🟥 Die Folge der Privatisierungen

Alle DDR-Neubauwohnungen wurden nach 1990 (der Logik des Kapitalismus folgend) zu Anlageprodukten. Mieten stiegen, Nachbarschaften zerbrachen, Die Wohnungsnot kehrte zurück. Und die bittere Ironie?

Ab 2018 begann besonders Berlin, Wohnungen zurückzukaufen, um Wohnungsnot, Mietenkrise und soziale Spaltung einzudämmen. Doch jetzt nicht mehr für 6.000 Euro pro Wohnung sondern oft für 150.000 bis 200.000 Euro pro Wohnung. Der Staat kaufte zurück, was er einst an Konzerne verschenkt hatte – zum zwanzig- bis vierzigfachen Preis.

Man verschenkte Wohnungen – und kaufte sie später für Milliarden zurück.

Abbildung: ABC-Schützen im gepflegten Lübben-Nord, Mitte der 1980er

🟩 Was möglich gewesen wäre: Übergang in die Hände der Bewohner

Nach 1990 stand Deutschland nicht alternativlos vor der Privatisierung des DDR-Wohnungsbestands. Es gab ein anderes Modell – und es wurde in vielen Ländern des ehemaligen Ostblocks erfolgreich praktiziert:

→ Die Übertragung des Wohnraums an die Mieter selbst.

In Russland, Weißrussland, Litauen, Kasachstan und Teilen der Ukraine wurden die staatlichen Wohnungen in den 1990er-Jahren kostenlos oder zu symbolischen Preisen in persönliches Eigentum der Bewohner überführt.

Die Menschen, die dort wohnten, erhielten ihre Wohnung – nicht als Ware, sondern als dauerhaftes Recht. Das bedeutete dort: Sicherheit ohne Hypothek, Wohnraum ohne Mietsteigerung, Erhalt von Gemeinschaftsstrukturen, Schutz vor Verdrängung. Wohnungen blieben Orte des Lebens – nicht der Rendite.

In Russland sind bis heute etwa 85–90 % aller Wohnungen im Eigentum der Bewohner selbst.

Und genau dieses Modell wäre auch in Ostdeutschland ohne weiteres möglich gewesen. Denn der Wohnungsbestand war bereits bezahlt. Es gab keine Hypothekenlast. Es gab keinen Zwang, Wohnungen an Fonds und Investmentgesellschaften zu verkaufen.

Warum wurde diese Option in der BRD nicht gewählt?

Weil das die Entstehung eines eigenständigen ostdeutschen Eigentumsmodells bedeutet hätte. Und weil nach 1990 alles darauf angelegt war, den Osten in die bestehende westdeutsche Wirtschaftsordnung einzupassen – inklusive Mietmarkt, Spekulation, Verwertung.

Abbildung: Hausgemeinschaftsfest im Neubaugebiet Leipzig-Grünau, Mitte der 1980er

🟦 Fazit: Die Ehrrettung eines verkannten Erbes

Die DDR-Neubauwohnungen waren kein architektonischer Irrtum und keine graue Massenware, keine "Platte", wie es später erzählt wurde. Sie war eine soziale Errungenschaft historischen Ausmaßes.

Während in der BRD noch bis in die 1980er Jahre Millionen Menschen in Altbauwohnungen ohne Bad, ohne Warmwasser und mit Ofenheizung lebten, zog in der DDR eine ganze Generation in moderne, bezahlbare Wohnungen, die das Leben erleichterten, statt es zur finanziellen Last zu machen. Die Platte bedeutete für Familien:

- Endlich Platz.

- Ein warmes Kinderzimmer.

- Ein Badezimmer in der Wohnung, nicht auf dem Flur.

- Heizung, ohne Kohleeimer.

- Eine eigene Garage (in der Vati gerne tüftelte und unsere "Diamant"- und "Mifa"-Klappräder standen

- Licht, Luft, Balkon, Ausblick.

- Kita, Schule, Spielplatz, Kaufhalle — wenige Schritte entfernt.

Abbildung: Berlin Marzahn, Mitte der 1980er

Unsere Kindheit im Neubau-Wohnblock war alles andere als "grau". Das war Fortschritt, wie er im 20. Jahrhundert selten so konsequent und flächendeckend verwirklicht wurde.

Und vor allem: Diese Wohnungen waren keine Spekulationsobjekte. Sie gehörten niemandem — und damit gehörten sie allen. Das gab Sicherheit, nicht nur ein Dach über dem Kopf.

Diese Selbstverständlichkeit wurde nach 1990 nicht weitergeführt.

Sie wurde abgeschafft. Und wir leben bis heute in den Folgen: Wohnungsnot, Mietexplosion, Verdrängung, soziale Spaltung, Angst vor dem nächsten Brief im Kasten.

5 Kommentare

Auch wir lebten in einer Neubauwohnung .Meine Eltern haben dafür Aufbaustunden geleistet und mit 4Personen zogen wir in eine 4zimmerwohnung mit Zentralheizung. Die Miete war so etwa um die 60 Mark .Wir waren viele Kinder in der Hausgemeinschaft und doch lief alles rund und diszipliniert ab .Die Eltern waren Lehrer oder Arbeiter ,Angestellte oder sonstige es gab keine Unterschiede im Umgang mit -einander .Die Anlagen waren gepflegt und sauber.

Ein guter Artikel und tolle Fotos! Es ist an der Zeit, das die vielen Vorurteile gegenüber dem Leben in den Vororten und in den Plattenbauten zu ändern.

Mein Name ist Asger Hunov und ich arbeite als professioneller Fotograf in Kopenhagen und Berlin. In Berlin habe ich letztes Jahr ein Fotobuch über Bewohner des Bezirks Marzahn veröffentlichen lassen. Das Buch erschien 2024 im BeBra Verlag mit dem Titel: “Wir Marzahner – Eine Fotografische Liebeserklärung“

Auf der Website des Bebra-Verlags gibt es eine Leseprobe, damit Sie sich einen Eindruck vom Buch verschaffen können.

https://www.bebraverlag.de/verzeichnis/titel/wir-marzahner.html

Ich habe meine frühesten Kindheitserinnerungen in einem Neubaublock. Ich habe da meine erste und letzte offene Kopfwunde bekommen. Bin eingeschult worden. Hatte immer meine Kindergarten- und Schulfreunde im gleichen oder Nachbarblock wohnen. Lange Spieleabende draußen hinterm Block im Sandkasten, bis Mama über den Balkon rief. “Mein Block” hatte da noch eine ganz andere Bedeutung.

Habe vor ein paar Jahren in einem Block in Bayern gewohnt im sogenannten “little Istanbul” mit Polizeistation gleich ums Eck und bin auch sehr zügig wieder ausgezogen. Kein Vergleich zum Erlebten und gelebten der Kindertage. Jetzt lebe ich auf dem Dorf und fühle mich sehr wohl und hoffe sehr, nicht mehr in einen Block zu müssen.

Genau, wir waren so stolz auf diese

Neubauwohnunhg. Richtig toll, mit innenliegendem Bad und Balkon. Damals gab es noch Hausgemeischaften, wir hatten einen Partykeller und haben mit allen Mietern zusammen gefeiert. Damals gab es noch Subotnik und jeder fühlte sich wohl, den Spielplatz, die Grünanlagen… Alles sauber zu halten.

Ich erlebte einen Teil meiner Kindheit im Neubau und nun im fortgeschrittenen Alter auch wieder…..und ich lebe gerne darin. Jeden Tag bewege ich mich im “Vorzeigeproblembezirk” Marzahn-Hellersdorf und identifiziere mich mit meiner Heimat, habe ich das alles doch von Anfang an miterlebt und vor allem mitgestaltet. Vor dieser Meisterleistung ziehe ich echt meinen Hut. Heute frage ich mich mit einem bitteren Lächeln, wie lange das jetzige Deutschland wohl braucht, um sowas wie das hier zu bauen.